カテゴリー

アーカイブ

- 2025年11月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年8月

- 2023年4月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年9月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年1月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年3月

- 2018年12月

- 2018年9月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年5月

- 2016年3月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年5月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年7月

-

最近の投稿

Author Archives: takapta

親子で取り組もう!読書感想文

女性代表委員会 ファミリー読書グループ

女性代表委員会 ファミリー読書グループ

7月13日(月) 香川県教育会館 第1.2会議室

ファミリー読書グループでは、古川桂子先生(高松市立香南小学校教頭)を講師にお迎えし、「読書感想文の書き方研修会」を行いました。香川県は国語嫌いな子どもが多く、少しでも本を読む子どもが増え、感想文を書くことで国語への興味をもってもらえるように取り組んでいきたいと話されました。ここで、先生に教えていただいた感想文を書くときのコツを少しだけお教えします。

まず、題をつけるのは最後。先に書きがちですが、書き終えてからのほうがいいそうです。また、感想文を書く時は、主人公に自分や家族の経験が似ている所、違っている所を探したり、主人公を自分に置き換えてみたりすることで、想いや感想が書きやすくなります。読んでいる途中でも、未知のものを知った驚きや喜びをカードや付箋に書き出すことで、書きたいことを整理しやすく、組み立てる時に大変まとめやすくなります。最後に、書き終えたら声に出して読むこと!全体像がはっきり分かりやすくなり、題もつけやすくなります。

後半は、実際に6年生の教科書にある詩を使い感想文を作成しましたが、手順通りに考えることで意外と書きやすかったです。本を読み感想を書くことはとても大変なことですが、親子で取り組めるのは今だけです。ぜひ、今しかないこの時間、子どもと一緒に取り組んでほしいと思います。

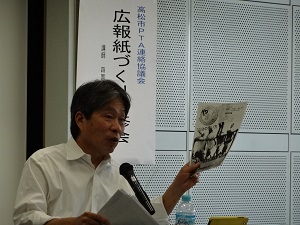

「PTA新聞に満足ですか?」

広報グループ 5月13日

香川県立文書館視聴覚ホール

昨年に引き続き四国新聞シニア編集室 明石安哲氏をお迎えし「保護者に向けたラヴレターのごとく読まれる広報紙づくり」を目指し、各単位PTAの広報担当者が集いました。

前半は全国で評価の高いPTA新聞を参考に、どのようにPTA活動の実態を伝えているか、どのような問題が提起されているか、また、広報紙のはたす役割とは何かを考えました。広報紙を作成する私たちがPTA活動そのものの意味を理解し、しっかりと内容を伝えていくことが大切であると話されました。

後半は新しいテーマに挑戦することの大切さについて講話していただきました。どうしても、前年度と同じような紙面になりがちなPTA新聞ですが、自分たちが編集した広報紙を作成者としてではなく読者側にたって見ることで、それぞれの記事の重要性を確認することができました。今までとは違う紙面作りに向けてのアドバイスもいただき、今後の広報紙づくりに向けての意識を変えることが出来ました。

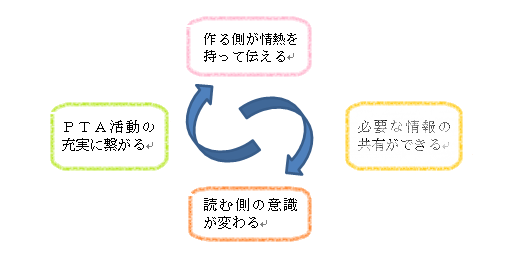

【作り手と読み手双方が満足できるPTA新聞とは?】

この連鎖によりPTA活動も活発になり、子どもたちの成長にも繋がります。どんどん新しいテーマに挑戦し、ラヴレターのごとく読まれる広報紙を目指しましょう。

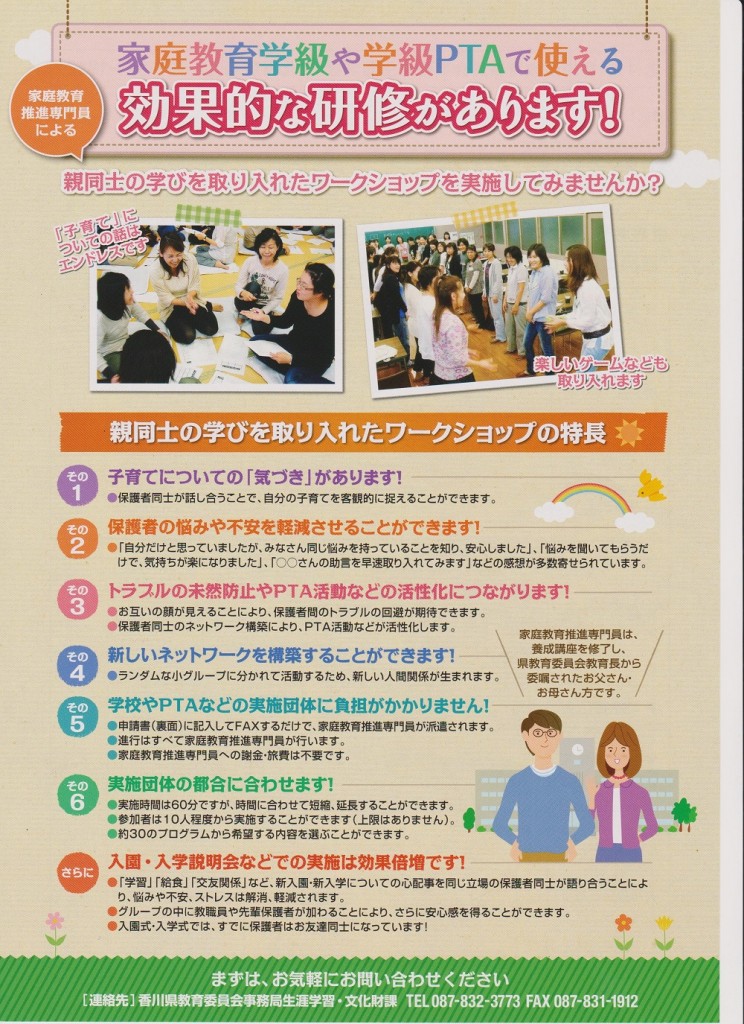

家庭教育支援ボランティア活用事業のご案内

今、子どもたちを取り巻く環境は、親世代の子どもの頃と比べ大きく変化しています。都市化や核家族化、少子化、地域における地縁的なつながりの希薄化等により、家庭の教育力の低下が指摘され、社会全体での家庭教育支援の必要性が高まっています。

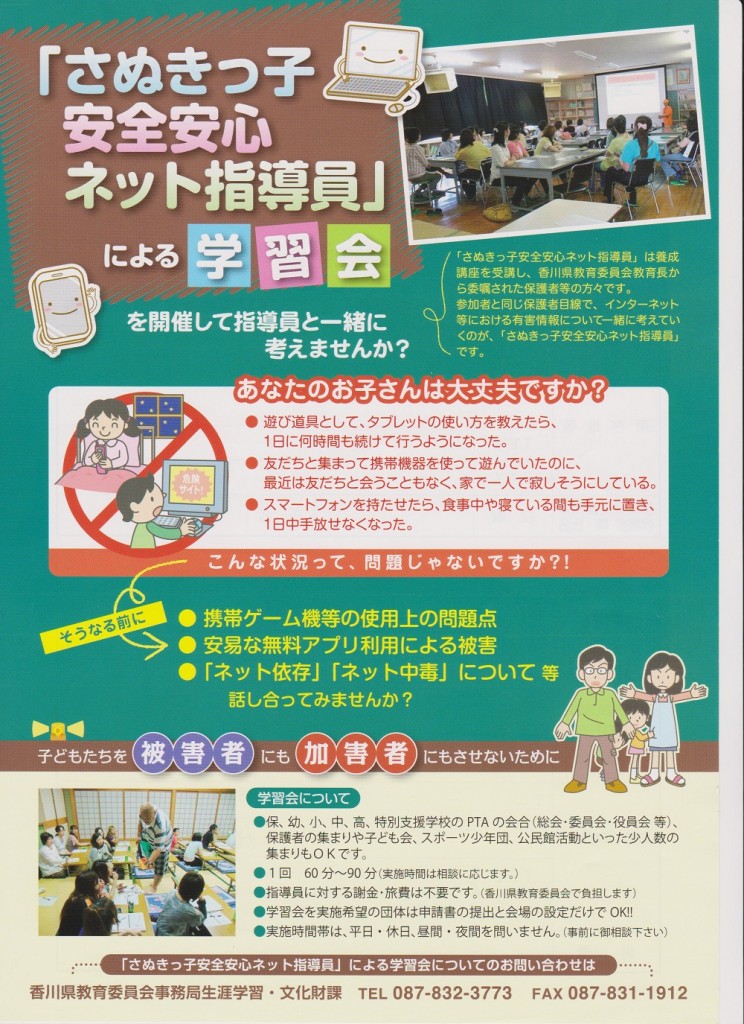

香川県教育委員会では、家庭教育のより一層の充実を図るため、県内の保育所、幼稚園及び小・中学校等に「家庭教育推進専門員」・「さぬきっ子安全安心ネット指導員」を派遣し、親同士の学びを取り入れたワークショップ及びインターネット等有害情報対策のための学習会を実施しています。

どちらも、謝金・旅費は不要となっております。ぜひ、単位PTAにおいて、家庭教育学級や、研修事業、学習会等にご利用ください。

「家庭教育推進専門員」

①内 容 親同士の学びを取り入れたワークショップの実施

②時 間 1回60分程度

③会 場 実施団体が準備する場所

④参加人数 10~50人程度(50人以上の場合は会場を分けて実施)

「さぬきっ子安全安心ネット指導員」

①内 容 インターネット有害情報から子どもたちを守ための学習会の実施

②時 間 1回60分~90分程度

③会 場 実施団体が準備する場所

④参加人数 10人~~50人

第22回 広報紙コンクール審査会および審査結果発表

3月24日(火) 広報紙コンクール審査会が行われました。今年度は小学校34校、中学校17校、計51校の応募がありました。

審査は、市P連広報紙づくり研修会講師を務める四国新聞社シニア編集室 明石 安哲 氏をはじめ、市P連役員5名の計6名で行いました。

明石先生からは、「何年かにわたって審査を担当してきましたが、最初の頃どんどん進化し、成果がでてきたと思っていましたが、昨年あたりから停滞しているような感じがします。研修会でもお話しましたが、PTA新聞であるということが十分に理解できていないような紙面作り、PTAのことが何も書いていない、PTAから保護者や子どもたちに向けて発信するという内容が全く書かれていないようなPTA新聞もありました。これはPTA新聞なのか、学級新聞なのか、学校だよりなのか・・・。少なくとも、PTA新聞として審査をするというのは、枠に入らないようなものもありました。全ての学校の担当者の方がPTA新聞とはいったい何なのかということをもう一度よく考えてから作成していただきたい、PTA新聞という本分に立ち返って、親と学校と子どもたちを結ぶ本来の役割に集中していただきたいとお話されました。

● 学校だよりの補間をしてしまっている。

● 先生紹介で紙面一面を使用してしまい、PTA活動を載せる紙面がなくなっている。そういう場合は、思い切って号外にしたほうがよい。

● どこかで切り替えないといつまでたっても同じ。

● 資金をかければよいものができるわけではない。児童数が少なく予算がなくても、一生懸命努力している、工夫しているということが大切である。

● 広報=その学校を表すもの。しっかりとした活動をしていなければ載せることはできない。となると、PTA活動もしっかりやらなければならい。そうすると、広報紙もよくなってくる。

保護者が学校へどれだけ愛情をもっているか、学校や子どもたちにかける情熱が広報紙に現れているように思います。そういった意味では広報紙はひとつのバロメーターということではないでしょうか。 広報紙づくりをしていると、PTAの活動、学校と地域とのつながりなども少しずつわかってきます。重要な記録として大切に自分の学校の広報紙を守っていってもらいたいと思います。

授賞式は、市P連総会の席上で行います。

◇ 日 時 平成27年5月26日(火)19:00~

◇ 場 所 高松テルサ 大ホール

受賞された単Pのみなさま、おめでとうございました。

審査結果はこちら→第22回市P連広報紙コンクール審査結果

入学式祝辞例

過去のPTA会長さん方が読み上げた祝辞です。

どんなこと話せばいいのかわからない・・・。最初は自分もそうだったと、OBの方が参考までにと譲ってくださいました。

話すことに困ったとき、ぜひ、参考にしてみてください。

式典はその年の子どもたち、保護者にとって大切な節目でもあります。伝えたいことを自分のことばで「はっきりと」「分かりやすく」お話してあげてくださいね。

また、来賓の方との打ち合わせは難しいですが、校長先生には前もって確認してもらうことが大切です。その年にあったできごと(例.オリンピックやその年に活躍したスポーツ選手に関することなど)を取り入れて祝辞を作る人が多いため、内容がかぶってしまうことも多々あります。PTA会長は校長先生の後に話すことがほとんど。式典中に校長先生のお話を聴いて、慌てて内容を変更しなきゃ💦なんてことは避けたいものです。

失敗しないためにもぜひ確認をお勧めします。

※想いや考え方は人それぞれです。その道のプロではありません。添削もしてもらっておりませんので誤字脱字等あるかと思いますがご了承ください。

※読み終わった祝辞を募集しています。学校名、個人名は掲載しませんので譲っていただける方はメールにてお知らせください。

【小学校】

例文1小学校入学祝辞a

例文2小学校入学祝辞b

例文3小学校入学祝辞c

例文4小学校入学祝辞d

例文5 小学校入学祝辞e

【中学校】

例文1 中学校入学祝辞1

例文2 中学校入学祝辞2

例文3 中学校入学祝辞3

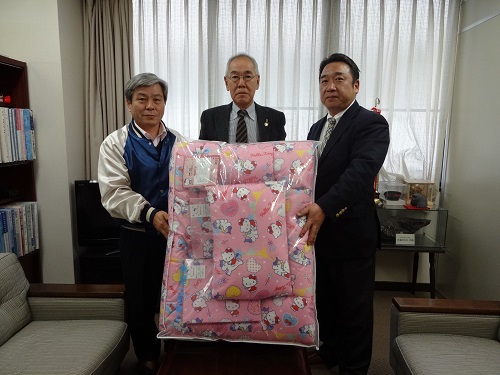

書き損じ葉書回収事業

2014年12月~2015年2月の期間中、各単位PTAにて書き損じ葉書、テレホンカードの回収を行いました。

募金の総額は116,978円となりました。

集まった募金額で購入出来るものを・・・と、社会福祉法人「弘善会」児童養護施設 讃岐学園に相談したところ

お布団が欲しいということでしたので、次の品物を贈りました。

ジュニア組布団

トーマス柄 4組 キティ柄 3組 ジュニア用布団シーツ(掛/敷) 支払い計110,000円

(ふとんの伊月にて購入)

残金は、27年度書き損じ葉書回収事業に繰越し、27年度の募金と合わせて寄付させていただきます。

ご協力ありがとうございましたm(_ _)m

左から 讃岐学園 間島事務局長、土釜園長、市P連樽谷会長

卒業式祝辞例

卒業式の祝辞の例文です。

入学式の祝辞同様、OBのみなさんが譲ってくださいました。

こちらも校長先生と内容がかぶらないよう、打ち合わせすることをお勧めします。

※想いや考え方は人それぞれです。その道のプロではありません。添削もしてもらっておりませんので誤字脱字等あるかと思いますがご了承ください。

※読み終わった祝辞を募集しています。学校名、個人名は掲載しませんので譲っていただける方はメールにてお知らせください。

例文1小学校卒業式祝辞a

例文2小学校卒業式祝辞b

例文3小学校卒業式祝辞c

例文4小学校卒業式祝辞d

中学校

例文1中学校卒業式祝辞1

例文2中学校卒業式祝辞2

例文3中学校卒業式祝辞3

教育委員と語る会

(未来の学校検討委員会)

11月27日 高松市役所32会議室

教育委員会が保護者の声に耳を傾け、お互いに理解しあうための意見交換会が11月27日に行われ、神内教育委員長をはじめとした5人の教育委員、市P連からは14名の役員が参加しました。

教育委員がどのような仕事をされているか、知らない方も多いのではないでしょうか。毎月開催の定例会を始め、各種行事及び研修会への出席、市立小・中学校等への訪問、教育課題等をテーマとした意見交換会の開催の他、小・中・高等学校の教科書の選定、専門知識・技能を活かした総合学習等における授業指導や保護者からの教育相談等をなさっているそうです。

今回の協議では、2年間モデル校で実施してきた土曜学習の途中経過報告やその課題の確認、子どもたちを取り巻く環境改善として校舎改築や35人学級継続への要望、またそれらについて保護者としての意見具申など、活発な意見交換がなされました。

教育委員会と私たちPTAが共に力を合わせて、子どもたちを見守ることの重要性を再確認した、有意義な会でした。

第39回市P連ファミリー読書感想文審査結果発表

今年も家族のふれあいや絆が感じられる、温かい作品がたくさん届きました。

1冊の本を通して、家族が語り合う・・・とてもステキな時間だと思います。

先日、高松市男女共同参画センターにて二次審査が行われ、137作品の中から上位入賞作品27作品が

選ばれました。入賞されたみなさんおめでとうございました。

表彰式と発表大会を次のとおり開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

1 日 時 平成26年12月13日(土)14:00~15:00

2 場 所 高松市立中央図書館 サンクリスタル高松 3階ホール

(〒760-0014 高松市昭和町1丁目2番20号 TEL:087-861-4501)

3 表彰対象者 ファミリー読書感想文 上位入賞者(別紙のとおり)

4 日 程

13:00 14:00 14:30 14:50 15:00

|

受付 |

開会行事 |

入賞者表彰 ・市長賞・教育長賞 ・会長賞・優良賞 |

感想文朗読 市長賞 3組 |

審査委員講評 閉会行事 |

記念撮影 |

※ 入選の方の感想文集「ふれあい」・賞状および記念品につきましては、後日、学校へ郵送させていただきます。表彰式当日の授与はございません。

入賞者一覧はこちらから→審査結果

高松市中央卸売市場見学と生産農家訪問 ~感謝の気持ちを込めて「ごちそうさま♪」~

(女性代表委員会 食育グループ)7月31日(木)

近代、スーパーやコンビニエンスストアに行き、お金を支払えばいくらでも欲しい物が手に入る、とても便利な時代になりました。その反面、いらない物は捨てる、食べたく無いものは残す、というような考えが増えたような気がします。P連では、野菜や果物の流通経路や、安心・安全な野菜を作るために努力されている生産者の方のお話や、収穫体験などを通して、食の大切さを知ってもらいたいと、平成22年度から〈食育研修会〉を実施してきました。今回は、畑→市場→スーパーを見学させていただき、見て・聞いて・感じて来ました。

【高松市中央卸売市場】

午前7時、市場に集合!朝早いですが、子どもたちもがんばって参加してくれました。実際にせりの様子を見学。高松市中央卸売市場業務課主査で、シニア野菜ソムリエでもある末原俊幸さんにご協力いただき、市場の役割や流通のしくみなどを教えて頂きました。香川県産以外にも全国から届いたたくさんの野菜や果物が並べられており、市場内には活気ある「せり声」が響いていました。

【マルヨシセンター青果センター】

次にマルヨシセンターの青果センターへ。市場でせり落とされた商品がトラックで運ばれセンターへやってきます。ここでは、運ばれてきた商品をマルヨシの各店舗へ振り分ける作業をしています。とても大きな冷蔵庫があり、一度にたくさんの商品を仕入れることができます。

【マルヨシセンター茜町店】

オープン前のマルヨシセンターへ。センターを出発した商品がトラックで各店舗に運ばれてきます。そして、袋詰めやカット作業を行い、値段を付けられて店頭に並びます。お店が開店したときに商品が店頭に並んでいるよう、市場同様、朝早くから働いている人がいました。ご協力くださいましたマルヨシセンター青果センターならびに茜町店のみなさん、ご案内くださった森長さんどうもありがとうございました。

【れんこん畑へ】

ここからは、高松青果 上原さんにもご同行いただき、れんこん生産量〈全国2位〉の徳島県へ。れんこん畑とさつまいも畑がまわり一面に広がっていました。生産者の松茂青果さんと上原さんにお話を聞きながら、店頭で見かけるれんこんとの違いに驚いていました。

収穫は7月下旬からスタートします。収穫するのも機械ではなく重いクワを使っての手作業。泥沼のような畑で作られているため足もとは不安定、気温も高い中、ずっと下を向いて掘り続けていました。子どもたちも体験させていただきました。素人ではれんこんがどこにあるのか見当も付きませんが、生産者の方に教えていただきながら、見事大きなれんこんをゲットすることが出来ました。

【梨選果場】

JA松茂さんのご協力により、普段入ることのできない選果場を見せていただけることになりました。たくさんの梨がコンベアに乗って流れており、糖度や大きさを自動で選別することができるということでした。最後は、人の手でひとつずつ丁寧に箱詰めされていました。

今回見学させていただいて、食卓に並ぶまでには本当にたくさんの人の関わりや、苦労があることを知りました。私たち消費者が安心して食べることができ、おいしくいただけているのは、生産者やそこに携わっている方のおかげなんですね。お店に行って、生産者の方が作った野菜をしっかり買って食べる!これこそ私たち消費者と生産者、そして業者さんとの繋がりだと思います。子どもたちにとっても、親にとっても、大変よい勉強になったのではないでしょうか。

ご協力くださった皆様、本当にありがとうございました。